Webサイトを運営していると、他サイトの文章を引用したり、書籍を参考にしたりすることがあります。しかし、ちゃんと『引用や参考のルール』を守らないと著作権侵害になる恐れも。著作権の侵害は懲役刑もある立派な犯罪です。Webサイトを運営するならしっかりルールを勉強しましょう。今回は、著作物を引用したり参考したりするときのルールと書き方を、例文付きで解説します。

目次

著作物をWebサイトで扱うときの基本ルール

他人の著作物を扱う際、守るべき大原則があります。

- 引用する文章・画像には引用表記する

- 参考にした書籍・論文などは参考文献として記載する

- 参考にしたサイトは参考URLを記載する

つまり「こちらの著作物を引用・参考にしました」と明記することが大前提です。ネット上で見つけた画像や文章だからと無断で使うと、著作権侵害として訴えられる可能性があります。

引用が可能となる条件

公的機関の文書や公式サイトの画像を、Webサイトで引用したいケースは多いでしょう。しかし引用と無断転載は紙一重ですので、特に注意が必要です。

まず原則として、著作物を引用するには著作権者の許諾が必要です。

「では、いちいち許可を取らないと使えないのか?」と言うと、実はそうではありません。著作権法第32条で、例外的に『引用』できる条件が決められています。

(第32条)

出典:文化庁「著作物が自由に使える場合」引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

つまり、「公表されていて」かつ「転載が禁止されていない」なら、「正当な範囲内」で許可を得ずに引用しても良いとされています。

正当な範囲内での引用とは、

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

出典:文化庁「著作物が自由に使える場合」(注5)引用における注意事項

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

上記の4つに加え、著作権法の『同一性保持権』を侵害しない場合なら引用として認められます。

かみ砕いて書きますと、このようになります。

- 公表されたもので、かつ転載が禁止されていない著作物であること

- 引用が必要不可欠であること

- 引用符をつけるなどして、引用部分をはっきりさせること

- 自分で作ったオリジナル部分が主体であり、引用部分はあくまで根拠を示す補足であること

(量も質も、オリジナルの比率が圧倒的に高いこと) - 引用元をはっきり記載すること

- 引用したものを加工していないこと

うっかり著作権を侵害しがちなケース

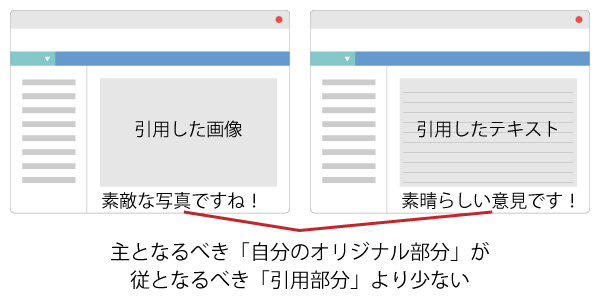

他者の著作物をサイト上に引用し、感想を載せる

極端な例ですが、図のように「自分のオリジナル部分よりも著作物がメインになっている」と、主従関係の逆転と捉えられて著作権侵害となります。これは文章の引用でも同じです。複数の引用を並べただけというパターンもNGになります。

引用する際は、量・質ともに、オリジナル部分がメインになるよう注意しましょう。

画像やイラストの加工・トレース・コラージュ

著作物を勝手に加工しているので、例え出典を書いていてもNGです。引用の場合、画像はもちろん、文章であっても一言一句すべて同じ形で載せる必要があります。

ゲームのキャプチャやコラージュなどもSNSでよく見かけますが、著作者に許可を得ておらず、引用の条件を満たしていないものは全て著作権侵害にあたります。

コピペして語尾や接続詞を変えただけの文章

これも明らかに著作権侵害になります。「参考にしただけ」「バレないだろう」と思われがちですが、コピペ文章かどうかはこちらのような無料ツールでも簡単に調べられます。絶対にやめましょう。

引用・参考する際の記載方法

引用表記や参考表記は具体的にどう書くのか、例文付きでご紹介します。

文章・画像を引用するときの書き方

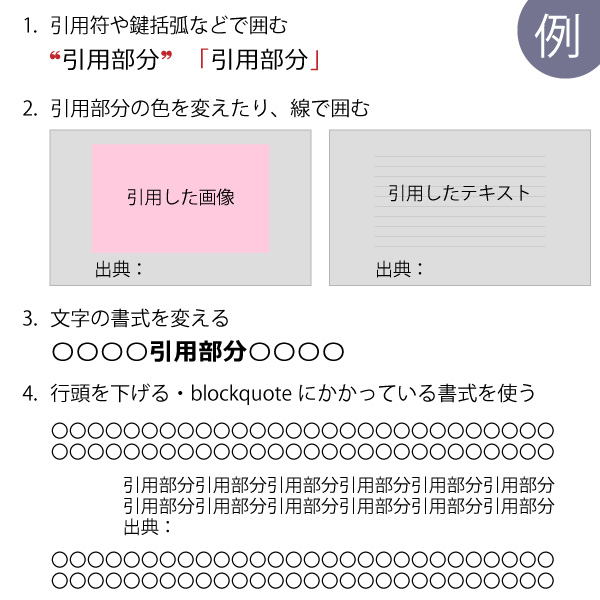

図のように、文章・画像の両方とも、以下を守る必要があります。

- どこからどこまでが引用にあたるのか明示する

- 何から引用したのか、出典を明記する

- Webサイトからの引用の場合はリンクを貼る

HTMLで利用するタグにも注意しましょう。

- <blockquote>もしくは<q>タグで引用部分を囲む

- <cite>タグで出典元を記載

<blockquote>

<p><cite>出典:<a href="出典元のURL">出典元情報</a></cite></p>

</blockquote>SNSの投稿を引用するときの書き方

TwitterやYouTubeなどの投稿の場合は、『埋め込み』を利用することにより、引用することができます。埋め込みは引用符で囲む必要がありません。

例えばTwitterは、以下の手順で投稿を埋め込みできます。

- 引用したいツイート内の「…」をクリック

- メニューから「ツイートを埋め込む」を選択

- 表示されたコードをコピーし、ブログやサイトに貼り付ける

ただし、SNSからの引用は「そもそも引用したその記事自体が著作権侵害していないか」をよく調べないと危険です。たとえ投稿者のオリジナルだと勘違いして引用したとしても、著作権侵害になってしまいます。

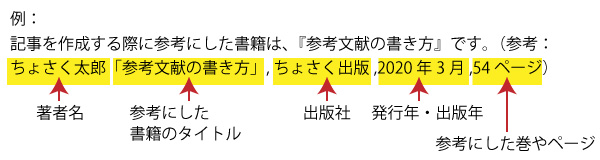

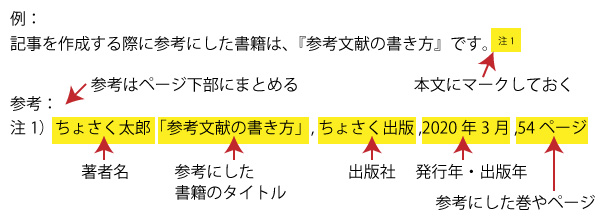

書籍などの参考文献の書き方

書籍や論文などを参考にした場合は、『著者名』『タイトル』『出版社』『発行年・出版年』『参考にした巻やページ』を順に記載します。1冊すべて参考にした場合、参考ページは書かなくても構いません。HTMLでは、<cite>タグを使いましょう。

書き方は2パターンあります。

参考にして書いた部分の近く記載する場合

参考にして書いた部分をマークし、ページ下部にまとめて記載する場合

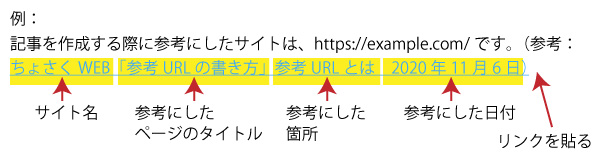

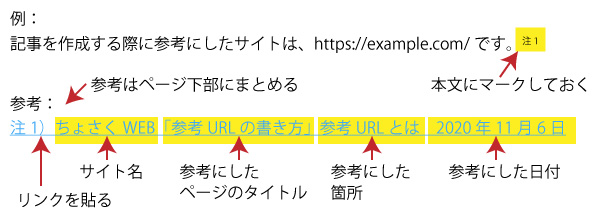

参考URLの書き方

他サイトを参考にした場合は、『サイト名』『参考にしたページのタイトル』『参考にした箇所』『参考にした日付』を記載し『リンク』を貼ります。印刷物などに掲載するため、リンクを貼ることができない場合は、『参考にした日付』の前に『URL』を記載しましょう。ページ全体を参考にした場合、参考箇所は書かなくても構いません。HTMLでは、タグを使いましょう。参考にした日付は書かない場合が多いですが、書いた方が元サイトがリライトされても情報を追いやすくなります。

こちらも書き方は2パターンあります。

参考にして書いた部分の近く記載する場合

参考にして書いた部分をマークし、ページ下部にまとめて記載する場合

ただし、個人サイトなど「公式以外のサイト」を参考にする場合、記載内容に誤りがあったり、そのサイト自体が他の著作権を侵害していたりする場合があります。そもそも信頼できるサイトかどうかは、よく確かめましょう。

それでも著作権侵害が心配なときは?

著作権侵害は、個人サイトであれば著作者・著作権者から黙認されている場合もあります。しかし企業サイトとなるとそうはいきません。「ルールをしっかり守ったつもりでも、本当にトラブルにならないか心配」という方は、専門家に相談しましょう。

また、次のような場合は著作権侵害にはなりません。

- 引用・参考は国や行政機関のものだけにする

- 著作者・著作権者に転載許可を取る

- 著作権フリーの画像を使う

- 自分で画像を作る

信頼できる所からの引用や参考は記事の質を上げるので、悪いものではありません。ルールをよく理解してWebサイトを運用しましょう。

WEBサイト構築についてわからないとお悩みの方へ

お聞きした情報をもとに、御社のお困りごとを解決する最善策をご提案いたします。ご相談は無料です。

WEBサイト制作やリニューアル、制作後のサポートなど、気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、こちらから