ネットショップの構築・運営には、日々の運営に携わる現場担当者だけでなく、運営管理者や商品開発・仕入担当者、デザイナーやプログラマー、マーケティング・広報担当者など、さまざまなメンバーが携わり、それぞれに作業を行います。社内だけでなく、外注の方がメンバーに加わることもあるでしょう。

このような状況においては、チーム全体で、運営の目標や施策に対するしっかりした共通認識を持ち、それぞれが作業することによって生じるズレを最小限に抑える必要があります。そこで指針となるツールのひとつが「カスタマージャーニーマップ」です。

目次

「カスタマージャーニー」とは?

カスタマージャーニーとは、お客様(カスタマー)がショップの存在を知るきっかけから、最終的に購買へ至るまで、もしくは顧客化するまでの過程を、ひとつの旅(ジャーニー)に見立てたものです。それを時系列ごとにマッピングし、だれが見ても理解しやすいよう一覧化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼んでいます。

「カスタマージャーニーマップ」の作り方

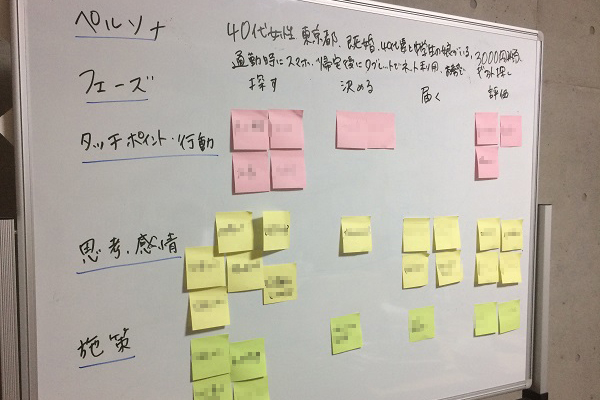

カスタマージャーニーマップを作る際は、ワークショップとしてよく利用される、ホワイトボードや模造紙などに、各自が書き込んだポストイットを添付していく手法がよいでしょう。訂正しやすいため気軽に意見が出しやすく、積極的に参加してもらえるメリットがあります。

では、「お菓子(ギフト)」を主要商材としているショップを例に、作り方をみてみましょう。

1. ペルソナ=顧客の人物像を絞る

可能な限り、現実的な人物像を具体的に想定しましょう。

例)ウェブモ花子さん

40代女性、主婦。中学生の娘がいて、パートタイムで働いている。家事・育児・仕事に追われ、時間がないので、ネットで帰省時の手土産を探している。帰省先はご主人の実家、義兄夫婦とその子供2人が同居している。予算は3,000円程度。

2. フレームワークを考えよう

どのようにフェーズ(段階・局面)を区切るのか、前提を決めます。

見込み客が商品を認知する段階から、顧客化しリピーターとなるまでなど、局面を必要に応じて細かく区切るとよいでしょう。ただ最初から作り込もうとすると、実際のアクションを起こすまでに時間がかかる欠点があります。今すぐに必要な一部のフェーズに絞って作成し、徐々に充実させるなど、臨機応変な対応も重要です。

例)1. 探す・比較 → 2. 決定・購入 → 3. 届く・開封 → 4. 評価

ネットショップの構築にすぐとりかかるため、まずは最低必要な4つのフェーズに絞った

3. タッチポイント・行動・思考・感情を書き出す

フレームワークで決めたフェーズごとに、ペルソナとショップが接触するタッチポイント=どのような媒体、場面・時間帯、流通経路(チャネル)、行動、思考、感情を書き出します。

例)ウェブモ花子さんが「探す・比較」する時

タッチポイント:パート帰りの電車、スマホ、検索エンジン

行動:「田舎 土産」「帰省 土産」で検索、広告をクリック

思考:帰省までに届く?予算内?送料無料?カードが使える?何個入り?

感情:どこでも買えるものは嫌や。喜ばれるかな。まずいかな。

4. 必要となる施策を練る

書き出した「タッチポイント・行動・思考・感情」をもとに、フェーズごとに、必要となる施策を書き出します。

例)ウェブモ花子さんが「探す・比較」することに対する施策

納期、送料、決済情報をわかりやすく明記

価格別にわける

取扱店舗ページを制作

お試し商品を用意

「カスタマージャーニーマップ」の必要性と落とし穴

カスタマージャーニーマップは、ショップに関わるチーム全員で同じ認識をもつことで、方向性や施策がぶれず、店舗運営を行うことができるツールです。フェーズごとに、ペルソナの立場に立ってみることで、何が必要か、何をすべきか、優先順位なども見えてきます。また企画やデザイン・制作など外注する場合は、イメージを伝えやすく、無駄なくスムーズに進行することができるでしょう。一人で作業する場合においても、方向性を見失うことなく施策をたてることができるので有効だと思います。

ただし現実を無視し、作成者の思い込みや思い入れだけで作成してしまうと意味を成しません。例えば、ペルソナは店舗が思い描く「理想像」ではありません。実際にその商品を必要とする人物像であるべきでしょう。また、すでに顧客化している人物像がすべてではなく、タッチポイントがないために来店していない潜在的な顧客も考慮すべきです。お客様がたどるプロセス(道筋)がひとつではないことにも考慮が必要でしょう。

カスタマージャーニーマップを制作する際は、思い入れを捨て、顧客の視点に立つことを心がけましょう。ショップ運営に携わるメンバーだけでなく、客観的に数字や意見を出してもらえるアナリスト、冷静に顧客の立場になって考えてもらえる第三者などの力を借りるのもよいでしょう。時代や環境、チーム構成に変化があったときは、マップの見直し・認識の統一を図り直すことも重要です。

最高のものを作り込むというよりは、さまざまな立場の意見や、実際のデータを反映しながら、適宜見直しを行い、それをもとに共通認識を更新し続けるツールととらえるとよいでしょう。

ECサイト構築についてわからないとお悩みの方へ

お聞きした情報をもとに、御社のお困りごとを解決する最善策をご提案いたします。ご相談は無料です。

WEBサイト制作やリニューアル、制作後のサポートなど、気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、こちらから